Debemos repensar el lugar de nuestros veteranos y miembros de la reserva, pero no como símbolos del pasado, sino como pilares del presente.

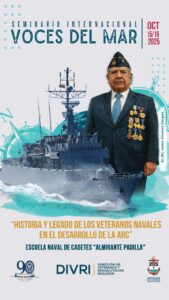

MG (R) Javier Alberto Ayala Amaya

Miembro de ACORE

Rector de la Universidad Militar Nueva Granada

Los integrantes de la reserva de la Fuerza Pública y, en especial, los veteranos de guerra son el testimonio vivo de los momentos decisivos de un país. Ya sea en contiendas mundiales o nacionales, estos héroes representan el deber y el sacrificio, pues su vida está caracterizada por la disciplina y las cicatrices –visibles e invisibles– en defensa de ideales superiores.

En Colombia, más de 60 años de conflicto nos concitan a honrar a los integrantes de la reserva y a los veteranos. Estos valientes hombres y mujeres han trascendido la categoría institucional para convertirse en una identidad social forjada por quienes dedicaron su vida a defender el orden constitucional. Lejos de la imagen estática, son actores vivos de la nación, testigos y protagonistas que han atravesado profundas transformaciones, cargando las heridas del combate. Su significado, valor y aporte no se agotan al dejar las filas y el uniforme, sino que se incrementan gracias a su formación, lealtad y compromiso.

Su voz –a menudo ignorada– es clave en la comprensión integral de nuestro pasado y en la prevención de formas de violencia. En muchos sentidos, los integrantes de la reserva y los veteranos representan lo que Colombia ha vivido durante largas décadas, lo que ha resistido, lo que ha aprendido y lo que aún necesita sanar. Ellos son, en esencia, agentes de cambio en quienes confluyen la experiencia del conflicto y una férrea voluntad de paz.

No obstante este inmenso capital humano, el reconocimiento social, además de tardío, sigue siendo insuficiente. Aunque existen avances como la Ley 1979 de 2019 (ley del veterano), persisten desafíos profundos: dificultades para la inserción laboral, necesidad de atención integral en salud mental, estigmatización por su rol en el conflicto y escasa visibilidad en espacios cívicos.

En el marco de la justicia transicional, es imperativo garantizarles derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso y la contradicción de la prueba, y ofrecerles la dignidad que merecen, reconociéndolos como víctimas cuando corresponda. Asimismo, debemos preservarles sus derechos laborales, la asignación de retiro, el cubrimiento en salud y todo aquello que los dignifique, prestando especial atención a las personas con discapacidad.

Debemos, por lo tanto, repensar el lugar de nuestros veteranos y miembros de la reserva, pero no como símbolos del pasado, sino como pilares del presente. Por ello, escuchar sus voces sin filtros y con valentía es un acto absolutamente indispensable para la reconciliación nacional. Esto implica llevar su memoria a las aulas –como lo establece la ley–, para que las nuevas generaciones comprendan el valor de su sacrificio. Honrarlos no es mirar atrás con nostalgia: es construir un futuro sólido y en paz de la mano de quienes lo han dado todo por Colombia.

Aunque existen avances, persisten desafíos profundos: dificultades para la inserción laboral, necesidad de atención integral en salud mental, estigmatización por su rol en el conflicto y escasa visibilidad en espacios cívicos

Hoy, cuando el país se alista para un nuevo debate electoral, la causa de los veteranos y los miembros de la reserva vuelve a ser tema de proselitismo: las promesas abundan y su honor se convierte en una bandera que muchos desean enarbolar. Sin embargo, el verdadero patriotismo no se medirá en la elocuencia de las tarimas, sino en la contundencia de las acciones de los gobernantes elegidos.

El llamado a quienes aspiren a dirigir la nación es claro: la tarea no es ofrecer más a los veteranos e integrantes de la reserva, sino cumplir lo ya establecido, convirtiendo los aplausos de campaña en políticas públicas sostenibles que garanticen sus derechos salariales, su salud, el bienestar de sus familias y, por encima de todo, el sitial de honor que su valeroso sacrificio merece.